Présentation publique de l’ouvrage "Évaluer l’éducation artistique et culturelle" dirigé par Marie-Christine Bordeaux et Alain Kerlan, coédité par le Ministère de la Culture (DEPS) et les Presses de Sciences Po

Institut national d’histoire de l’art (INHA)

2 rue Vivienne

75002 Paris

La rencontre aura lieu dans la salle Vasari

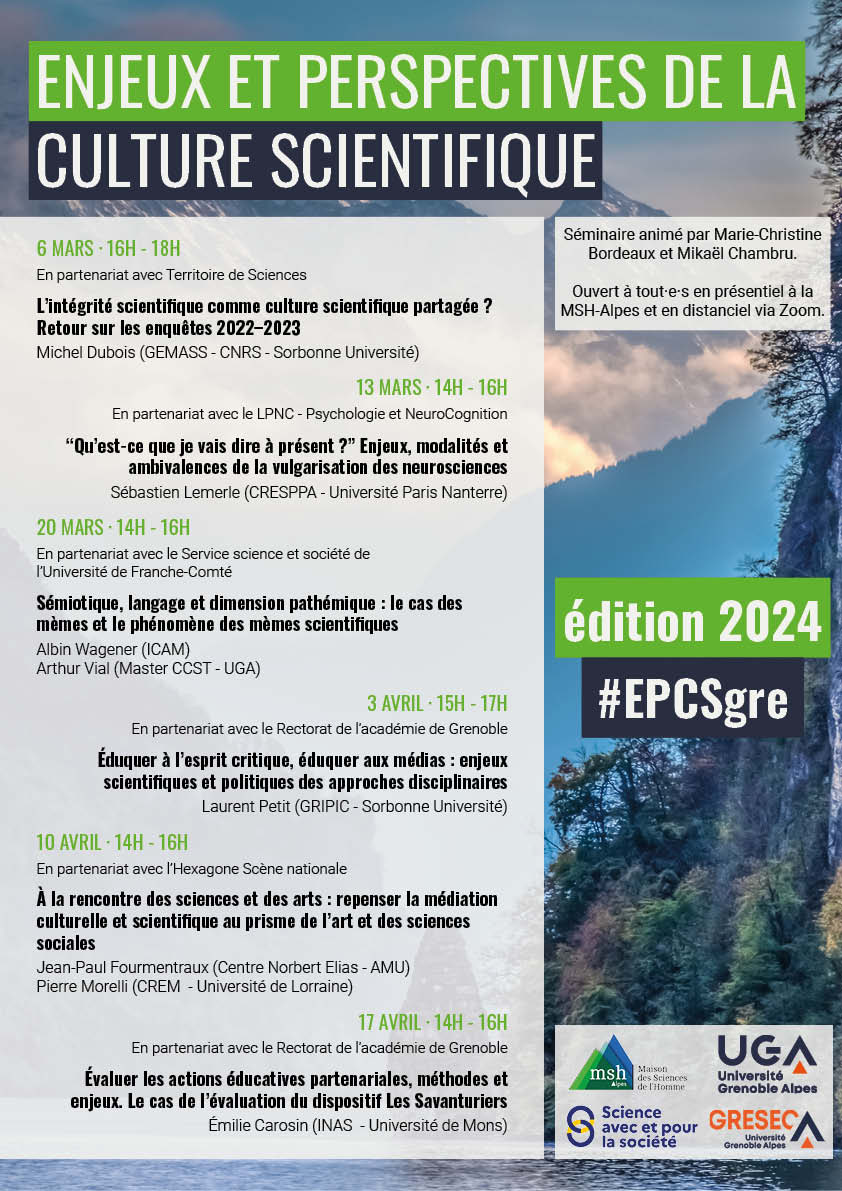

A l'occasion de la présentation de l'ouvrage, une table ronde sur les thèses de l'ouvrage réunira Emmanuel Ethis, Délégué interministériel à l'Education artistique et culturelle, Dieynébou Fofana-Ballester, maîtresse de conférences (UPEC, laboratoire LIRTES) et Pascal Terrien professeur des universités (Aix-Marseille Université, laboratoire SFERE-Provence).

Évaluer l’éducation artistique et culturelle. Enjeux épistémologiques et politiques de la recherche"

Ouvrage dirigé par Marie-Christine Bordeaux et Alain Kerlan, coédité par le Ministère de la Culture (DEPS) et les Presses de Sciences Po

Le développement de politiques publiques d’EAC depuis plusieurs décennies, en France comme à l’étranger, s’accompagne d’une demande d’évaluation croissante (en fonction d’objectifs ou de résultats attendus), sans que celle-ci soit systématiquement assortie de l’insertion de protocoles de recherche dans les dispositifs eux-mêmes. Fruit d’une injonction politique de plus en plus prégnante, soutenue par des financements ciblés, cette demande d’évaluation peut même contrevenir à la définition d’objets de recherche, qui ne sauraient se réduire à la seule traduction des objectifs des acteurs institutionnels.

Comment et pourquoi évaluer l'éducation artistique et culturelle ?

C’est sur cette question, à la croisée de l’évaluation des politiques publiques et de la construction de l’éducation artistique et culturelle (EAC) comme objet scientifique, que se penche cet ouvrage.

Mobilisant un corpus international de travaux sur l’évaluation des effets de l’EAC, cet ouvrage interroge les attendus les plus fréquents de la demande d’évaluation et souligne les apports d’une recherche indépendante. Il revisite les méthodologies employées et leurs résultats, de même que les postures épistémologiques.

Les fondements implicites des objets de recherche sont ainsi discutés, entre poids des définitions institutionnelles de l’EAC et des modèles d’action ou dispositifs afférents d’une part et représentations politiques des apports de l’art et de la culture pour le développement des individus d’autre part.

Ont contribué à cet ouvrage : Marie-Christine Bordeaux, Christine Détrez, Myriam Lemonchois et Alain Kerlan.

Consulter le site de l'éditeur